Il est parfois difficile de donner un visage à une œuvre musicale. Si beaucoup d’artistes voient en leur identité visuelle une opportunité de prolonger leur univers, à la façon des très figuratives Lana Del Rey et Björk, dont les clips et artworks d’albums contribuent à offrir à chacun de leurs disques une sorte de moodboard, d’autres tentent de retranscrire leur musique de façon abstraite — une démarche louable au vu de la dimension dématérialisée de leur média.

À mi-chemin entre les deux formes d’expression se trouvent quelques-uns des artworks les plus célèbres, de l’universel Dark Side of the Moon des Pink Floyd à l’éternel Unknown Pleasures de Joy Division. Les deux usent de procédés métaphoriques abstraits aux sens très concrets — respectivement un schéma de dispersion lumineuse et la représentation d’un pulsar (le signal radio émis par une étoile sur le point de mourir, trouvé dans une encyclopédie) — pour illustrer la musique des disques qu’ils contiennent.

Faussement abstraites, d’autres illustrations s’approchent de la démarche de Peter Saville, responsable de l’artwork du premier album de Joy Division qui a longtemps pris soin de garder secrète sa signification. C’est le cas de celle utilisée par les Strokes pour la version américaine de leur premier album, craignant que le cliché de Colin Lane (représentant une main gantée de cuir posée sur un postérieur féminin) ne subisse les foudres du puritanisme états-unien. Un premier disque donc illustré outre-Atlantique par une photographie, réalisée au microscopique par la Big European Bubble Chamber, d’une collision de particules, apparaissant au premier abord comme un simple amas de figures géométriques.

![Pink Floyd x Hipgnosis x George Hardie - Dark Side of the Moon (1973)]()

Pink Floyd x Hipgnosis x George Hardie – Dark Side of the Moon (1973) ![]()

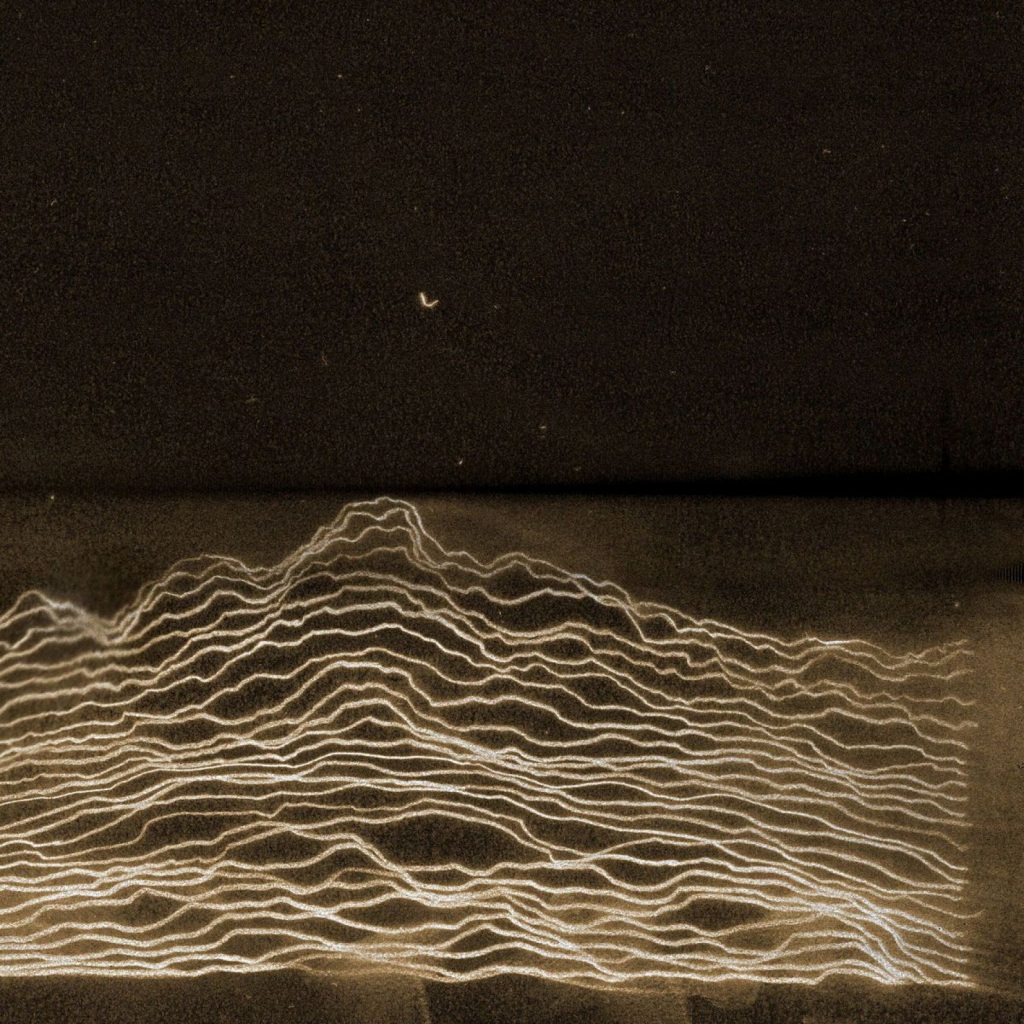

Joy Division x Peter Saville – Unknown Pleasures (1979) ![]()

The Strokes x Big European Bubble Chamber – Is This It_ (2001) ![]()

Jon Hopkins x Craig Ward x Linden Gledhill – Immunity (2013)

De manière très similaire, Jon Hopkins a également fait appel à la science pour mettre en image son Immunity : produit d’une étroite collaboration entre le directeur artistique Craig Ward et la scientifique Linden Gledhill, le visuel de l’album est un cliché réalisé lors de la formation d’un cristal — une histoire que retrace un court documentaire disponible sur YouTube.

Tant de démarches auxquelles Sam Shepherd semble avoir été réceptif. Plus connu sous le nom de Floating Points, il avait profité de son dernier album — par ailleurs très floydien — pour rendre ce qui semblerait être un bel hommage à l’artwork de Joy Division.

Déjà accompagné par l’agence Hamill Industries, le producteur avait livré avec son album le film de ses sessions d’enregistrement, réalisées dans le désert des Mojaves en Californie. Un projet conceptuel planant, déclaration d’amour de Shepherd à un rock à mi-chemin entre le psychédélique et le progressif, teinté d’influences post-rock et jazz — tant de références qu’il assumait déjà sur son premier album, le très bon Eleania.

Abstraction paisible

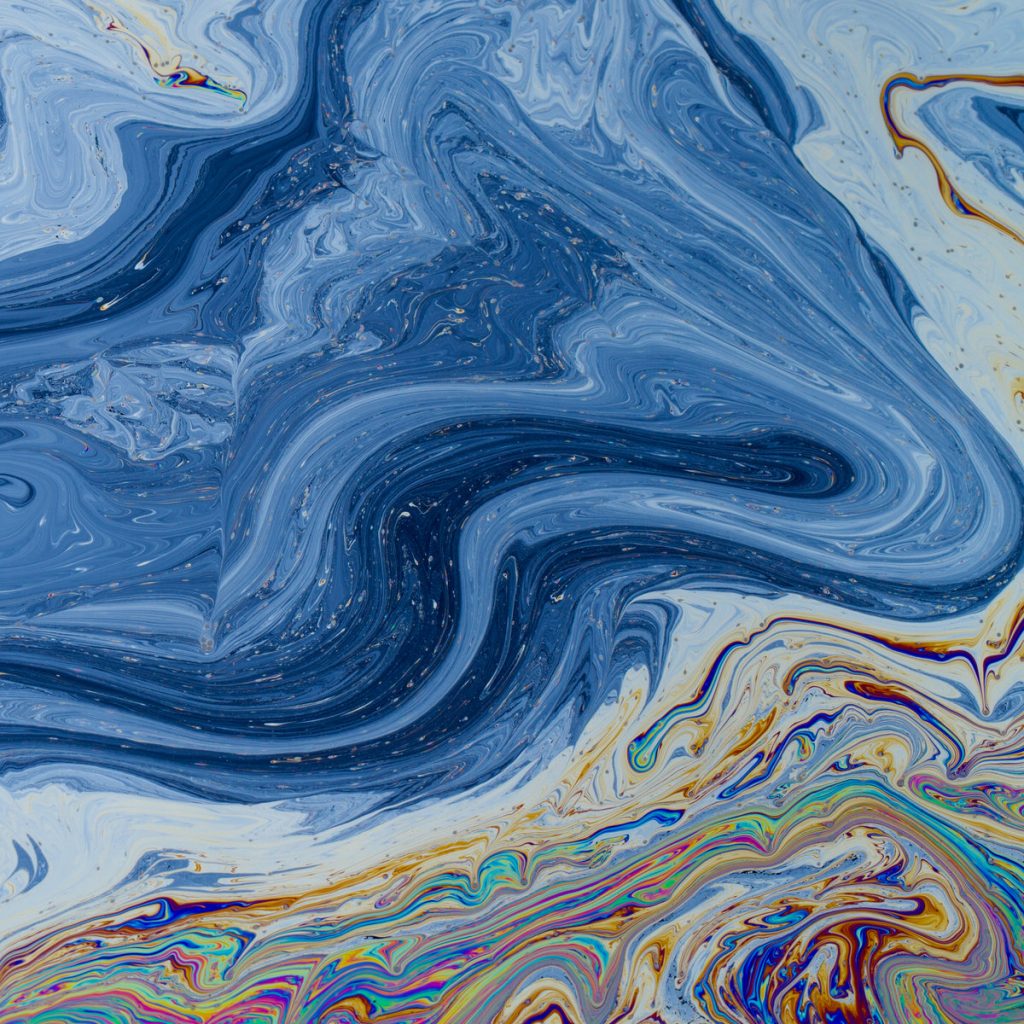

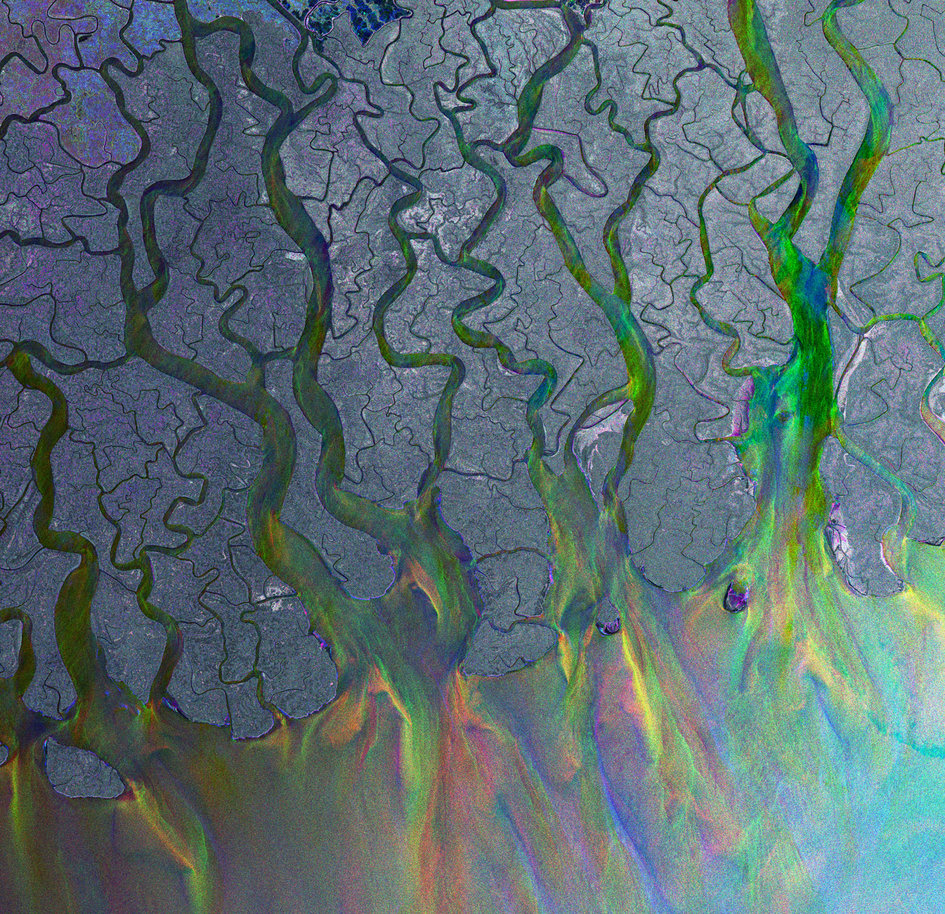

De retour cette année, il livre un disque mêlant IDM, ambient et musique instrumentale avec une minutie sans pareille. Moins conceptuel que son prédécesseur, Crush dispose d’un artwork des plus abstraits, aux textures semblant picturales au sein desquelles le regard se perd paisiblement. De nouveau réalisée par l’agence Hamill Industries, l’identité visuelle de l’album repose sur un concept de dialogue entre la musique et l’image. Rappelant l’intriguant paysage — celui du Delta du Gange — utilisé par Alt-j sur son premier album, l’artwork a été réalisé en fixant un objectif macro au dessus d’une petite bulle, propulsée par les fréquences du synthétiseur de Shepherd, comme il l’explique dans un communiqué. Le procédé, décrit comme « un cosmos de couleurs » par l’intéressé, sera repris en live, pour un résultat dont les clips de l’album donnent un avant-goût.

Une démarche visuelle intrinsèque à la production musicale, qui rappelle aussi celle de Daniel Avery, dont l’artwork du dernier album avait été réalisé en passant l’intégralité des morceaux le composant dans un logiciel de visualisation sonore créé pour l’occasion. Moins synthétique que celle du producteur techno, la technique de Floating Points se sert du réel pour représenter l’abstrait, à la manière des Strokes ou de Jon Hopkins — dont les productions millimétrées ont d’ailleurs sans doute inspiré Shepherd pour cet album.

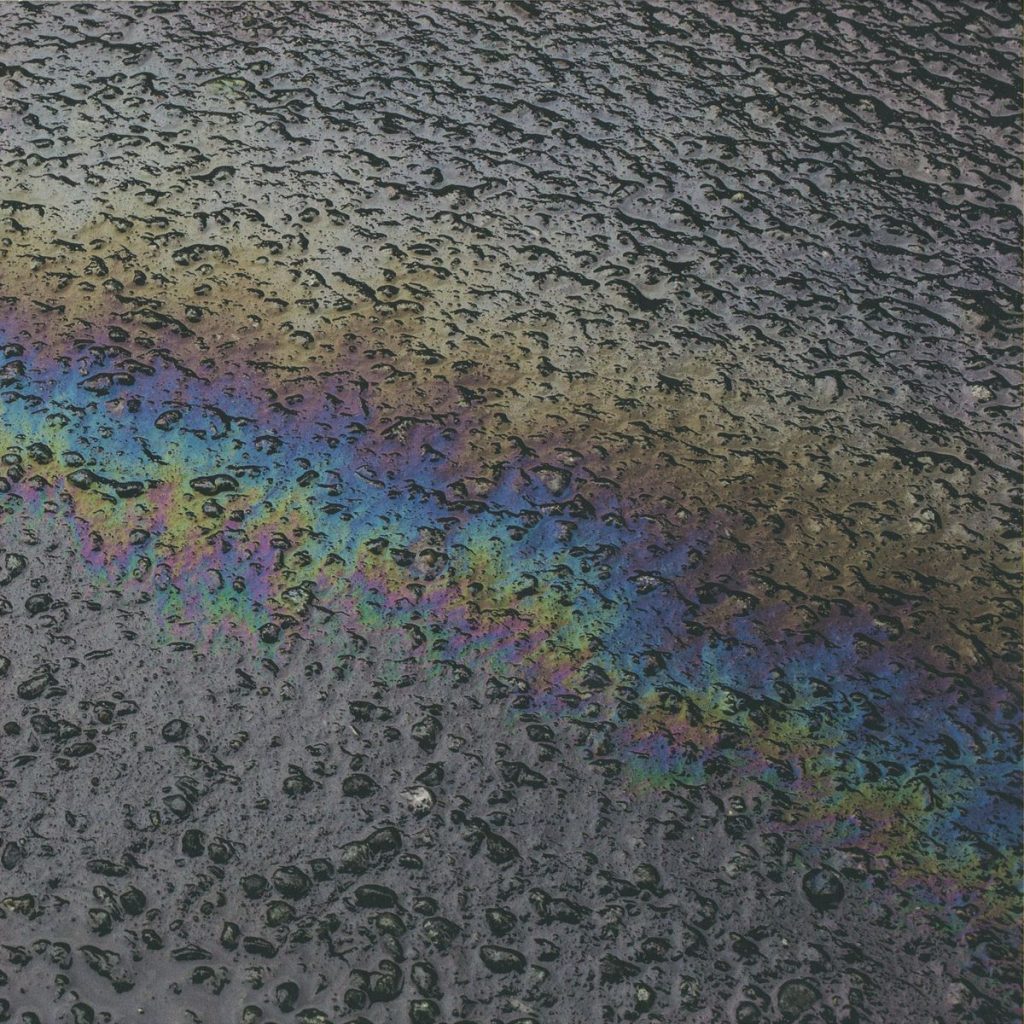

Si la démarche est inédite, le rendu fait appel à des éléments pourtant pas inconnus dans l’histoire de l’artwork, notamment l’iridescence — cet effet multicolore naturel très esthétique formé en mélangeant, par exemple, du carburant et de l’eau, mais aussi visible sur la surface d’un disque —, déjà exploité par The xx et Laurel Halo.

Le son

Appréhender une performance de Floating Points n’est jamais chose aisée. En live comme sur disque, les terrains où se produit le musicien sont toujours variés. Cette fois, Sam Shepherd a mis sa minutie au service d’un album particulièrement électronique, où il dissèque, replace et mélange des sonorités aux textures tantôt instrumentales, tantôt synthétiques.

Le rendu est forcément IDM, sa gestion du beat invoquant aussi bien Aphex Twin que le déjà mentionné Jon Hopkins sur le subtil « Last Bloom ». Mais moins enfermé que ses collègues, Floating Points prend la liberté d’explorer d’autres registres, comme dans l’expérimental « Requiem for CS70 ans Strings », où il adapte sa composition à un registre classique — qui rappelle presque la sarabande de Barry Lyndon —, ou avec le sublime « Falaise » qui déconstruit une mélodie au violon, parasitée et embellie de mélodies synthétiques surbreakées.

Avec une production qui excelle dans le glitch comme dans les sonorités les plus épurées, Sam Shepherd offre un radieux album, à la cohérence jamais redondante.

Floating Points (Facebook / Instagram / YouTube / SoundCloud / Twitter)

Hamill Industries (Site officiel)

Floating Points, Crush, 2019, Ninja Tune, artwork par Hamill Industries

L’article Floating Points x Hamill Industries — Crush est apparu en premier sur Néoprisme - Artwork & Music.